-

新闻中心新闻中心新闻中心

新闻中心新闻中心新闻中心

-

咨询服务热线

17606005204

咨询服务热线

17606005204

-

咨询服务热线

17606005204

咨询服务热线

17606005204

在生物、化学实验室中,恒温摇床是培养细胞、微生物,或进行酶反应、溶解、混合等实验的关键设备。当您面对“空气浴”与“常规”(水浴)恒温摇床的选择时,理解它们的核心差异至关重要。这两种设备的核心区别在于温度控制的介质与方式,这直接影响了它们的性能特点和应用场景。

一、核心原理:加热介质的不同

常规恒温摇床(水浴型):

原理:其工作室底部或四周是一个不锈钢水槽。设备通过加热元件(如电热管)加热槽内的水,并利用水的良好热容性和传导性,使工作室内的温度达到均匀和稳定。摇床平台(通常放置摇瓶或培养皿)浸没在水中或置于水槽上方,通过水浴实现温度控制。

特点:依赖液态水作为传热介质。

空气浴恒温摇床:

原理:其工作室是一个封闭的空气腔。设备通过内置的强力风扇和加热元件(通常配合精密的温度传感器和控制系统),使工作室内的空气高速循环并被均匀加热。样品(摇瓶、培养皿等)直接暴露在流动的热空气中进行摇荡和温度控制。

特点:使用流动的空气作为传热介质。

二、关键性能差异详解

基于不同的加热原理,两种摇床在关键性能上表现出显著差异:

1.温度均匀性与稳定性:

水浴型:优势显著。水的热容量大,导热性好,能非常有效地吸收和释放热量,因此工作室内的温度分布极其均匀(温差通常<±0.1°C),且稳定性极佳,不易受外界环境温度波动影响。特别适合对温度均一性要求极高的精密实验(如某些酶动力学研究、标准品培养)。

空气浴型:相对逊色。空气的热容量和导热性远低于水。尽管通过强力风扇强制对流可以改善均匀性,但其温度分布的均匀性(温差通常在±0.5°C到±1.0°C甚至更大)和稳定性通常不如水浴型。环境温度变化(如开关门)对腔体温度的影响也相对更大。

2.温度范围与升降速度:

水浴型:

低温受限:需要添加防冻液(如乙二醇水溶液)才能实现低于室温(如4°C)的培养,增加了成本和复杂性。高温时(>60°C),水分蒸发损失严重,需要频繁补水,且存在干烧风险,高温上限通常受限(一般不超过99°C)。

升降速度慢:加热或冷却大量水体需要较长时间,温度变化速率相对较慢。

空气浴型:

范围宽广:无需液体介质,天然不受低温限制(配合制冷模块可轻松实现4°C甚至更低)。高温优势突出,通常可达60°C、80°C甚至更高(如100°C),且不存在蒸发问题,适合高温培养、溶解等应用。

升降速度快:加热或冷却空气所需能量远小于水,因此温度变化(升温/降温)速度通常更快,响应更灵敏。

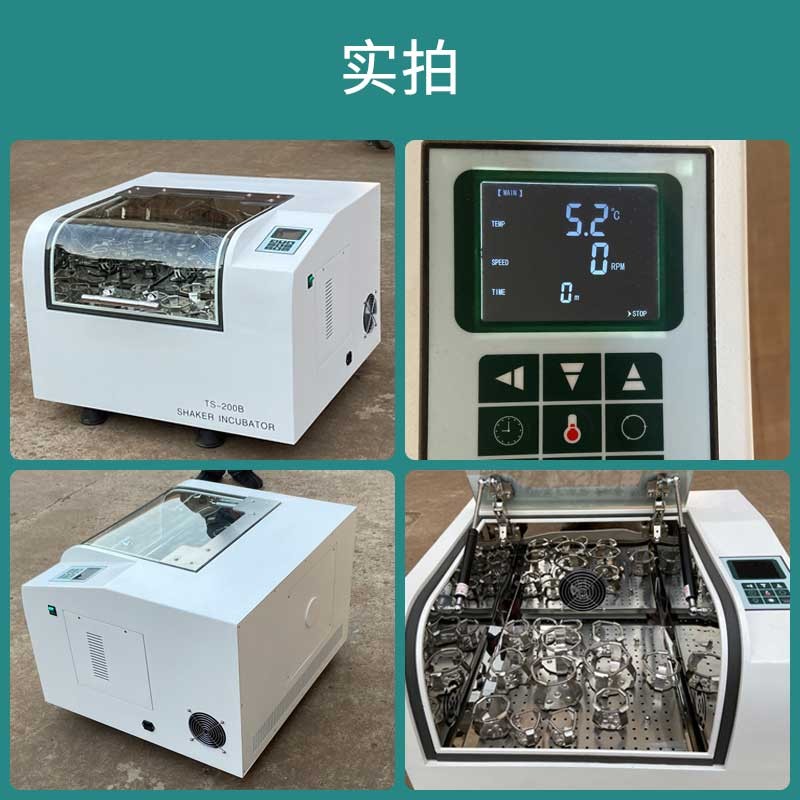

(恒温摇床实拍图)

3.应用便捷性与维护:

水浴型:

操作繁琐:使用前需注水(可能需添加防冻液或抑菌剂),运行中需定期监控水位并补水,高温时尤其频繁。

维护复杂:水槽和管路需定期清洁以防止水垢、藻类或微生物滋生。长期不用需排空、干燥,防止腐蚀和霉变。存在潜在的漏水风险。

空气浴型:

即开即用:无需添加任何液体介质,操作极其简便,插电设定即可运行。

维护简单:工作室通常只需定期擦拭清洁即可,基本免维护。无漏水担忧。

4.样品适用性与安全性:

水浴型:若容器密封不严或意外破损,样品可能被水污染。不适合处理忌水或与水会发生反应的样品。容器必须能浸入水中或置于水槽上方特定位置。

空气浴型:样品处于干燥环境,无液体污染风险。非常适合处理忌水样品、挥发性溶剂或腐蚀性物质(但需注意对设备腔体的腐蚀)。对容器形状和放置的限制更少。

5.能耗与噪音:

水浴型:维持恒定水温(尤其高温)相对节能(水的高热容使其保温性好)。运行噪音通常较低(主要是摇床电机和水流声)。

空气浴型:维持空气温度恒定,尤其在大温差或频繁开关门时,能耗相对较高(空气热容低)。强制对流风扇会产生明显的风噪,运行噪音通常大于水浴型。

三、应用场景选择指南

优先选择水浴恒温摇床:

对温度均匀性和稳定性要求极高的实验(如标准细胞株培养、精密生化反应)。

长期、稳定的中低温培养(室温至~60°C,且能接受定期补水)。

对设备运行噪音敏感的环境。

预算有限且主要进行常规水浴温控实验。

优先选择空气浴恒温摇床:

需要进行低温培养(<室温,特别是4°C)或高温培养/孵育(>60°C)。

实验需要快速升降温。

处理忌水样品、有机溶剂、挥发性或腐蚀性物质。

追求操作简便、免维护,不愿处理加水、防冻液、防霉、漏水等问题。

实验频率高、开关机频繁。

空间有限,需要更紧凑的设备(通常空气浴设计更节省空间)。

空气浴恒温摇床和常规水浴恒温摇床各有千秋,不存在绝对的优劣,关键在于匹配实验的核心需求。

水浴型是温度精度与稳定性的标杆,尤其适合长期、精密的温控实验,但需要付出操作维护相对繁琐的代价。

空气浴型以宽广的温域、快速的响应、简便的操作和免维护为核心优势,特别适合需要低温/高温、快速变温或处理特殊样品的场景,但在温度均匀性和极致稳定性上略逊一筹,且噪音和能耗可能更高。

在选购时,务必明确您的实验对温度范围、均匀性、稳定性、速度、样品特性以及操作便捷性的具体要求,才能在这两种优秀的温控设备中做出最明智的选择。清晰了解差异,方能高效匹配需求,让实验事半功倍。

>科学之路,始于对工具的深刻理解。每一次实验的成功,都源于对设备特性的精准把握——因为选择本身,就是实验设计的第一步。